lunes, 31 de agosto de 2020

Mariluz y sus extrañas aventuras

domingo, 30 de agosto de 2020

Poemas a Lázaro

sábado, 29 de agosto de 2020

El Sur

viernes, 28 de agosto de 2020

Problemas oculares

jueves, 27 de agosto de 2020

Los defectos de la anestesia

martes, 25 de agosto de 2020

El móvil

lunes, 24 de agosto de 2020

Crónica de una muerte anunciada

domingo, 23 de agosto de 2020

La sonrisa de los peces de piedra

sábado, 22 de agosto de 2020

Mi nombre es Skywalker

jueves, 20 de agosto de 2020

Devaluación continua

miércoles, 19 de agosto de 2020

Días en Petavonium

martes, 18 de agosto de 2020

Veinte poemas de amor y una canción desesperada

lunes, 17 de agosto de 2020

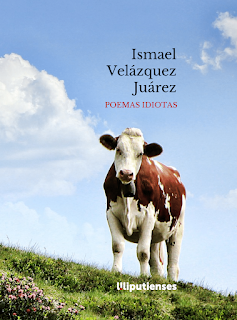

Poemas idiotas

domingo, 16 de agosto de 2020

El malentendido

sábado, 15 de agosto de 2020

La noche del Viajero Errante

viernes, 14 de agosto de 2020

Novísimas aventuras de Sherlock Holmes

jueves, 13 de agosto de 2020

La mitad del diablo

miércoles, 12 de agosto de 2020

Días en blanco

martes, 11 de agosto de 2020

Encuentros con libros

lunes, 10 de agosto de 2020

Ronda de solos

domingo, 9 de agosto de 2020

El origen perdido

sábado, 8 de agosto de 2020

Arteratura

viernes, 7 de agosto de 2020

Academia Zaratustra

jueves, 6 de agosto de 2020

Canto general

miércoles, 5 de agosto de 2020

A modo de esperanza

martes, 4 de agosto de 2020

Tiempo para los pájaros

Siempre

ha habido obras literarias donde se nos propone algo parecido a un retrato

generacional. A veces, se trata de una planificación consciente por parte del

autor (pienso en las novelas iniciales de José Ángel Mañas o Pedro Maestre);

pero en otras ocasiones es, más bien, un proyecto que se cumple de forma casi

accidental (aduciré los nombres de Jack Kerouac o Julio Cortázar). En el caso

de Tiempo para los pájaros, de la

cántabra Celia Corral Cañas, volvemos a encontrar un libro de ese rango, que obtuvo

el premio Carmen Martín Gaite en el año 2019.

Pero hay

una característica que lo diferencia de otras obras de parecido espíritu: frente

a la mediocridad literaria de krónenes y dinosaurios (que el viento de la

sensatez barrió con eficaz y justa prisa), estas páginas de Celia Corral

constituyen una asombrosa cosmogonía, un retrato del estar en el mundo, una crónica íntima admirablemente pensada y

redactada, que está llena de frescura, fluidez, verdades, desgarros, lágrimas,

perplejidad, remordimientos y furias. Tenemos meditaciones sobre Indonesia y el

vegetarianismo, sobre los contratos basura que encepan las vidas de los más

jóvenes, sobre los vecinos impertinentes, sobre las gatas, sobre los rescoldos

olvidados (e inolvidables) de las guerras, sobre el frío y el trocánter, sobre

la tristeza de disfrutar de alegría, sobre el juego de las sillas musicales,

sobre un endecasílabo de Octavio Paz que se tatúa en un antebrazo, sobre los

sándwiches de aguacate, sobre pájaros que nos salvan del suicidio, sobre nacer

en Invernalia y no saber cuándo llegará el primavera.

“Qué sentido tiene esto que estoy escribiendo, pienso a veces. Adónde me llevará”, nos dice la autora en la página 53. Quizá nos lleve simplemente a la constatación de que el sinsentido también debe ser narrado, para que la luz inunde algunos de los corredores oscuros. Nuestras vidas son (admitámoslo) como vidrieras: están formadas por centenares de cristalitos emplomados, y no siempre la luz incide del mismo modo sobre todos ellos; ni colocamos nuestros ojos sobre el mismo cristal para observar el otro lado; ni podemos evitar cortarnos con el borde de alguno. Somos esplendor y miseria. Somos tinieblas y luz. Somos dolor sonriente y sonrisas quebradas. Somos paradojas. Celia Corral, tan joven, ya ha sido capaz de verlo y escribirlo en esta obra lúcida, intensa y sabia. No la pierdan de vista.